中田さんを考える愉しみ

小島信夫

私たち夫婦は中田さんとよく旅をした。もともと彼を私たちに引き合わせたのは、当時まだ染色家の卵であった三代沢信寿さんである。中田さんと三代沢信寿さんは、長野県の松本の出身である。

三代沢さんは中田さんのことを、こう紹介した。

「彼は会社では尊敬と親しみを込めてコウシャクと呼ばれています。彼は若い社員を歴史の研究に連れ出しています。現地の名所旧蹟の前で講釈をする。会ってしばらくすると、いかにも育ちが良いということが分かります。自分の説くことは、耳を傾けて当たり前だといった調子で、それがほほえましいのです。一代や二代でこんな天衣無縫な人物はうまれませんからね。」そう語り終えてからも、三代沢さんは、「ほほえましい」というぐらいではすましきれないといいたげに、笑いをこらえきれずに、「とにかく大した人物です」と付け加えた。

聞いているとその研修会は、中田さんが勝手に買って出たもので会社の仕事とは直接関係のないものである。

こんなふうにして、私たち夫婦と三代沢さんとは、中田公爵の企てた研修の旅に同行することとなった。

私の記憶では最初の旅は、いってみれば播磨風土記めぐりといったものだった。神戸の三宮あたりで、私たち三人は彼と落ち合うと、彼の借りてきたレンタカーで出発した。レンタカーではなくて彼自身の車だったかも知れない。一日かけて播州を北上して夕方赤穂に着き、翌日また旅を続けた。

次第にわかってきたことは、その旅のコースというのは、一ヶ月前ほどに中田さんが、北九州の考古学者、原田大六さんと共に廻ったものであった。

中田さんはその時学んだものをそのままにしておくのがいかにも惜しくてならず、私たち夫婦や三代沢さんを連れ出すことにしたのであった。あるいは、三代沢さんが中田さんを焚きつけたのかも知れない。

中田さんは風土記のコピーなどを用意しておいて私たちに手渡した。私は初めて銅鐸などの保管場所を覗いたり、タタラのあとといわれている凹地をもっともらしい顔でうなずいたりした。既に風土記に出て神社の境内で辺りを見渡し、中田さんの講釈に耳を傾けたりした。何でも播磨風土記は、ほとんど完全に原型が残っているものだそうである。

原田大六さんはしばらく前にオオクニヌシというのは、銅鐸の象徴的な名であったという仮説をたてていて、風土記にはそのナゾが秘められているのであったようにも聞こえた。

私が最も感動したのは、中田さんが私たちをもう一度現場へ連れていって、丁寧に講釈してみせる熱心さであった。中田さん本人が熱心でなかったら、大して気のない私らは早く宿へ着いて一風呂浴びたいと願うばかりであったであろう。

私は熱心という言葉を使ったけれども、中田さんの人間の面白さという風に言うべきだったのかも知れない。

みなさんも想像が付くと思うが、この旅の後、中田さんは大六さんの著書を紹介したので私は言われるままにそれを買い求め、そのほとんどを傍線を引きながら読み続けた。私は大六さんの並々ならぬ想像力に魅せられた。

第二の研修の旅は、丹波篠山周辺であった。一口で言うと、神社の裏山へ登ってその頂にある磐座を見たり、地上の寺院の裏庭へ回って池の前に立ったりした。池には石が取りまいていて滝らしきものも見えた。水が落ちていたかどうか覚えていない。しかし次第に分かってきたことは、中田さんは庭石と庭石群は、いわば地上に降ろした磐座とも言うべきものであり、滝はそれまた神聖な意味があるということであって、そのことを私たち無知な連中に教えこもうというつもりであった。この時も彼がレンタカーを運転していたかどうか忘れてしまったが、この旅の一行の中には私夫婦と三代沢さんのほかに、私の妻の女友達も四、五人はいた。この日の勉強の範囲は山や庭だけではなかったせいもあったか、にわかじこみの知識で頭は飽和状態の有様となりその知識は疲労と共に脱落して、ひたすら休息を憧れた。

第三の旅は、福井の一城谷にある朝倉城趾のすさまじい石庭から始まって琵琶湖畔の観音巡り、それから引き返して若狭へ向かい、ここでも観音巡りを続け翌朝、小浜の神宮寺を訪ねた。近くに痩せた川があり、ここの水は東大寺の二月堂の火祭の行事に用いられると聞いたように思う。

私はその後中田さんから二度ばかりこの火祭に誘われたけれども体調おもわしくなくお断りした。彼はその祭に私達を連れ出そうとしたのにはそれ相応の理由があったのにちがいないので、残念に思った。

いつの頃かはっきりしないが、私達はとうとう大六さんを訪ねることになった。私達夫婦は三代沢さんと博多へ行き、会社の仕事を終えた中田さんと落ち合って電車で前原へ向かった。

中田さんは前に前原の原田宅を訪れたことがあり、少なくとも二度目であった。中田さんの父親の年齢であり、大六さんと同年輩の私を連れて遙々前原にやってきたことを大六さんは珍しいことと思われたことであろう。私もまた同感であった。しかし考えてみれば大六さんの家の近くの畠で発見された何十枚の大きな銅鏡や、その畠そのものを見るためには前原までやってくるのは当然のことである。大六さんの『実在した神話』の中では、その畠に当たるところで天照大神に当たるミコが祭祀の最中に鏡を襲った雷に当たって亡くなったという仮説が書かれてあった。また畠に立って東の方をのぞむところに山並みがあり、それは『古事記』に重要な場面と認定してもおかしくない理由が十分にあり、その話を伺っているともっともに聞こえてくるのであった。そういうことも含めて私達一行がやってくることは驚くにあたらないことであった。

大六さんの『万葉集』の解読は大変説得力があり、私は既に愛読していた。考古学者でなければ枕言葉のナゾを解くことはできず、そうでなければ歌の真意は汲み取ることができない。本当にそうだ、と思えるところに私はもっと多くの人が大六さんの意見やその文章をもっと問題にしたらいいのに、と大六さん自身に呟いてみせた。そのとき、いうまでもないことであるが、同じ席に、大六さんの夫人や私の妻や、中田さんや三代沢さんもいた。

大六さんは「早く破損してバラバラになっている鏡を原型に戻す一方、それらの意味について学会に論文を出すつもりでいるが、その時間がない。」とか、「今は庭の宝物庫にしまってある発掘品などを収蔵する公の建物を作らせたいと思っている。」と言われた。私にはすべてもっともに思えた。

その後原田さんの論文は完成したのか、また十分に認められたのか、私は知らないし、中田さんからも聞いた覚えがない。大六さんはやがて亡くなり、夫人の尽力もあって公の建物も村に出来たという通知も頂いた。こう書いていると、どうしてももう一度前原へ赴かねばならぬ、と私は思っている。

何年かすると、中田さんは蕗子夫人としばしばフランスのロマネクの教会やイタリアの中世山岳都市を調べに出かけていき、私の家にきてその報告をし始めた。私は心忙しい日々を送っていたのでとても彼についてフランスまで出かける気が起こらなかったが、メリメの古代ローマの研究ののっているメリメ全集の一巻をお貸しした。メリメは小説家であるが、この研究はメリメがはじめて手がけたもので有名なものである。

時に私は彼の会社の本業の仕事について論文を見せてもらいたいと思い、そのことを言うと、「今やっているのはこういったものです。」と言ってテレながら見せてくれたが、私は分からぬながらも非常に興味をいだいた。中田さんの頭の中の具合がどういう構造になっているか知りたかったので、私はいくらか満足した。というべきであろうか。

最近中田さんは夫人を伴って東京の私の家へやってきた。現在彼自身は西宮から東京へ単身赴任で出向いていて、夫人もその家に訪ねておいでになる。

私は西宮の家が出来たとき、妻と泊まりに出かけたことがある。その家は震災の被害はなかったそうであるが、不思議なことであった。神戸女学院のすぐ下の傾斜地に建っていたので全壊したものと思っていた。

中田夫妻の訪問には目的があった。写真集を拡げてみせると、「タイトルをつけて下さい。」と言った。

「中田さんはいつの間にこんなに温泉めぐりをしたのですか。」と、私は言った。ほんとに驚いたのであった。フランスのロマネスクの教会かと思うと今度は露天風呂である。磐座と関係があるのでもなさそうである。

しばらく写真集を見たり、彼の解説を聞いたりした後、私はこう言った。

「『わが意味のある写真集』といったところですね。ただし写真集というのは、面白くないようですから考えた方がいいでしょう。」

夫人の話では中田さんは、それから何日か考え込んでいたそうです。

私の提案は不満であったかもしれないが中田さんも観念したと見え、『わが意味のある風景』に落ち着いたようである。

中田さんの写真集のタイトルが決定したので、私は二、三日は晴れやかな気分で過ごした。私はこのタイトルは、そう言っては何だが、私としては傑作だと密かに思った。

今年の夏は天候不順なので、夏なのか秋なのか、暦の上ではとうに終わってしまったはずの梅雨が舞い戻ってきて、もはやこれから先は日本にも四季の区別はなくなってしまうかもしれないという気がしていた頃、今にして思うと中田さんの声だったか、夫人の声だったかどちらかの電話の声が聞こえた。やはり中田さん自身の声であっただろう。

「長野に帰る途中、軽井沢のお宅に寄ります。その時になって電話を入れます。」と言うのであった。

たしかにある日、夫人から知らせがあり、続いて翌日かに本人の中田さんからもう少し詳しく電話があった。

「一体何をしに来るのであろう。これと言った露天風呂なんかあるはずもない。」と思った。

「軽井沢でレンタカーを借りて周辺を蕗子を連れまわりますので、何時にそちらに着くか分かりませんが、近くに行ってから電話します。」という意味のことも中田さんはいっていた模様であった。しかし肝心の訪問の目的が分からないから、何かその頃の空模様のように心もとないところもあった。

確かに電話があったので、私達夫婦が待ち合わせの場所としている追分の堀辰雄文学館を教え、示し合わせた時間に妻が車を運転し出かけた。

文学館の前で中田夫妻は手をあげ妻は駐車場へ車を乗り入れたが、老いてきてバックが何となく心もとなく、危なく駐車している車にぶつかりそうになったとき、中田さんが

「あっあっ」と叫んだ。

中田さん夫妻が私の山荘へ来たのは何年ぶりであろう。すっかり成人された娘さんや息子さんがまだ小学生で、それも下年級だった。

夫人の蕗子さんは前にタイトルを依頼したときに夫と私の間に立って、当たらずさわらずに何かを言い、彼女の口にするその内容は一口で言うと、夫と私のしゃべったことを何度かねじって幅をひろげて見せる。があるとすれば程良い具合に自然にそこに乗せようとする話術とも言うべきものと思われた。そのしかるべき道というのが「わが意味のある・・」というようなタイトルのことであったが、その道は本当に良いかどうかは夫人も妻である以上、そう簡単に分かるはずもなかったであろう。

「実はこの本の終わりに先生に〈あとがき〉をお願いしたいというわけです。」

と中田さんは切り出した。

私は自分でも意外な気がしたほど、すぐさま、

「いいですよ。」

と言った。

私は正直言って、〈あとがき〉の依頼の件は全く想像もしていなかった。それなのに、どうしてこんなにスナオというか、何というか、乞われるままに一も二もなく、たわいもなく、まるで喜び勇んでいるかのように答えたのであった。

その理由は、本当のところ、未だに分からない。決して私は〈あとがき〉を引き受けることは即答したのであるけれども、書くことについて喜んでいたと言うわけではなかった。

途中までの原稿を、私は中田さんに渡した。「〈あとがき〉のタイトルをお願いします。」

と中田さんは言った。

「あなたが自分で考えたら。」

と私は言ったが、彼は今や編集者以上に編集者と変貌してしまっていた。

そうして、結局私が<あとがき>につけたタイトルは、<中田さんを考えるタノシミ>である。

「タノシミとはどういう漢字ですか。」

中田さんは、今や編集者としてきくのであった。

「楽ではなく、愉快の愉ではどうですか。」

「たぶん、その字がよいだろう。」と私は彼のセンスのよさに驚いて、答えた。

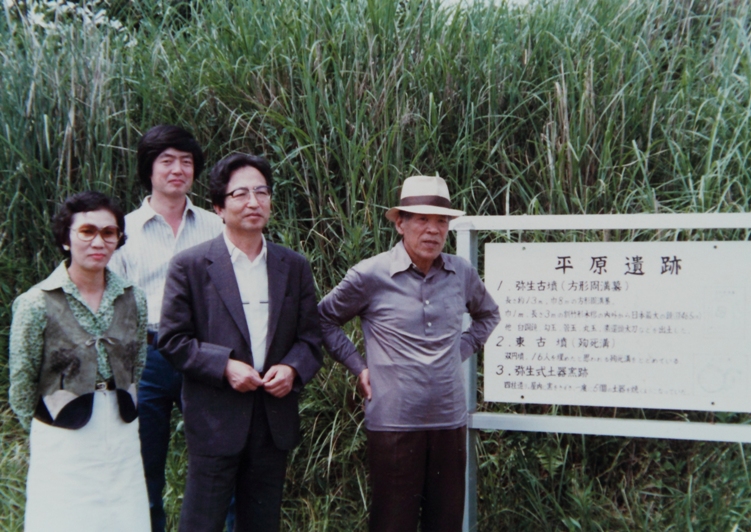

前列左から故小島先生ご夫妻、右が故原田大六先生、後ろは友人の三代沢さん